みなさんこんにちは。

今回はこれから中小企業診断士に挑戦しようと考えている方・挑戦しようか迷っている方に向けて、私の経験を基に概要を話していけたらと考えています。

この記事を読むと、

- 中小企業診断士とは?

- 資格取得のメリットは?

- 試験制度について

について理解いただけます。

ぜひ最後まで読んでみてください!

【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に”受かる”答案作成プロセス【中小企業診断士/実例付き】

中小企業診断士とは?

そもそも中小企業診断士とはなんぞや?という方向けにご説明いたします。

中小企業診断士とは国内で唯一の経営コンサルタントとしての国家資格です。

最近では日本版MBAなんて呼ばれたりもしています。

当該資格を取得すると、企業経営について幅広く診断できる能力や、解決策を立案できる能力が身につきます。

日本には約360万者もの法人が存在していますが、そのうちの99.7%がいわゆる中小企業であると言われています。

中小企業診断士という資格名称上、活用できるのは中小企業だけなのか?と思われがちですが、そんなことはないです。

中小企業支援法に基づいて資格が制定されたため、便宜上中小企業診断士という名称になっていますが、前述の通り企業経営について横断的な知識が身に付くため、大企業の場でも活用できると思います!

資格取得のメリットは?

メリットについては大きく3つあると思います。

- 企業内でのキャリアアップに繋がる。

- 独立・起業を目指せる。

- 転職時に有利。

繰り返しになりますが、

企業経営に関する横断的知識の取得により、人材としての市場価値が上がります。

最近では経営環境が厳しくなる中で、分野特化の専門知識のみならず、経営全体に対する課題の発見・解決をしてくれる人材を求めている傾向にあります。

当該資格取得を目指すことにより、そういったニーズにマッチした人材を目指すことが可能です。

私自身、当該資格の学習を通して企業経営に関する知識が深まったのはもちろんのこと、多面的な視点から問題解決に向けた道筋を考える能力や、

問題の核を見極める能力、読解力・文章力の強化に繋がったと実感しています。

また、当該資格を取得したからといって必ずしも経営コンサルタントを目指す必要はないです。

例えば、本業で法人営業をされる方はその知識を活かせる場面はたくさんあると考えています。

自社商品のみならず、経営周りに関する知識を身につけることで、

「とにかく自社商品を売り込む営業」

から

「取引先の課題を把握した上でその解決策として自社商品を提案することができる営業」

ができるようになるので、営業マンとしてのレベルがかなり上がると思います!

(いわゆる課題解決型営業ですね!)

試験制度について

中小企業診断士とはなんぞや?&資格取得のメリットについて理解していただいたところで、試験制度についても触れておこうと思います。

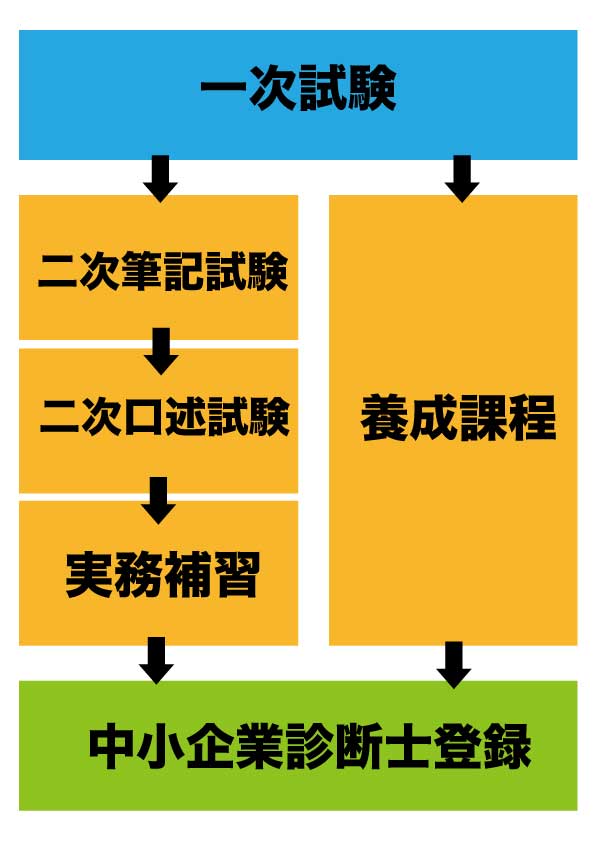

中小企業診断士登録への道筋は大きく分けて2つあります。

簡単に図式化したので以下をご参照ください。

一次試験の受験までは両者とも同じなのですが、その後のルートが異なるのがみて取れますね。

左側のレーンは一次・二次筆記・二次口述と合格したあとに、15日間の実務補習を受けて診断士登録というパターン。

右側レーンは一次試験合格後に約半年間の養成課程を受講し、診断士登録というパターンになります。

それぞれの詳細

では、上記図式で示したそれぞれの項目について軽く補足説明をしておきます。

■一次試験

・実施日:例年8月中旬〜8月下旬

・科目数:7科目

→経済学、財務会計、経営情報システム、経営法務、運営管理、企業経営理論、中小企業経営・中小企業政策

・試験形態:マークシート

・合格基準:以下2つを満たすもの。

- 全科目の総合得点が、全科目の満点の6割以上

- 各科目の得点が4割以上

つまり、40点未満を取らずに平均60点で合格ということですね。

ちなみに一次試験には”科目合格”というものがあり、1年目に合格した科目については2年目の受験時に免除されます。

例えば、令和4年度に経済学、財務会計、経営情報システムの3科目で60点以上を獲得して合格したのであれば、令和5年度の受験では上記3科目を除いた4科目で合格すれば一次試験突破ということになります。

※この場合の令和5年度の平均60点は受験した4科目での平均点になります。

※科目合格は合格した年から1年間のみ有効です。

■二次筆記試験

・実施日:例年10月下旬〜11月上旬

・科目数:4科目

→事例Ⅰ(組織・人事)、事例Ⅱ(流通・マーケティング)、事例Ⅲ(生産・技術)、事例Ⅳ(財務会計)

・試験形態:筆記論述

・合格基準:以下2つを満たすもの。

- 全科目の総合得点が、全科目の満点の6割以上

- 各科目の得点が4割以上

二次筆記は、2〜3ページほどの文量で事例企業のこれまでの変遷や現在の経営状況が紹介されており、それを基に各設問に回答する試験です。

簡単に言えば「診断士としての実務を机上で行う」イメージです。

設問数は事例や年によって様々ですが、おおよそ4〜5問程度です。

各設問には字数指定もあり、こちらも様々ですが事例全体で500〜600字ほどに調整されています。

合格基準は一次試験と同様ですが、二次筆記については科目合格制度がないので、受けるたびに4事例全てを受験する必要があります。

■二次口述試験

・実施日:例年1月中旬〜下旬

・試験形態:面接(約10分)

・問われる内容:二次筆記試験で出題された4つの事例企業の中から、筆記よりも踏み込んだ質問をされる。

二次筆記試験まで合格すると、口述試験を受ける権利を得ます。

こちらの試験は合格率99.7%と言われおり、年によっては合格率100%の場合もあります。

脅威の合格率ですね。

私の見解ではありますが、診断士の実務性質を考えると取引先と良好な関係を築くことが必要不可欠なため、最低限のコミュニケーションが取れるのかを確認されている試験だと考えています。

そのため界隈では、遅れずに試験会場に辿り着き、且つ面接中に黙り込まなければ受かると言われています。

■実務補習

二次口述試験まで合格したあと、15日間の実務補習を受講します。

実務補習とはいわば研修のようなもので、現役中小企業診断士として活躍されている先生のもとで実際の業務を経験していくものです。

この実務補修を無事修了すると診断士登録の権利を得ます。

■養成課程

こちらは、上図の右側ルートになります。

一次試験合格後、二次筆記・口述試験を受けずに中小企業大学校に入学し、約半年間の演習・実習を修了すれば診断士登録の権利を得ます。

私自身も少しだけ養成課程への入学を考えたのですが、以下の理由から断念しました。

1.費用がかかりすぎる。

機関にもよりますが、入学費・授業料だけで200〜250万円ほどかかります。

加えて、寮に入れば食費なども込みで300万円強はかかることになります。

2.仕事との両立が難しい。

こちらも機関によるとは思いますが、

ほとんどの場合、「土日休みで平日の9:00〜17:00で授業」という形態になっているので、働きながら養成課程に進むことはなかなか難しいのではないかなと思います。

もちろん養成課程は上記で挙げたデメリットばかりではなく、半年間の演習・実習をこなせるので、現場で活かせる”生きた知識”を習得できるというメリットがあります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回の記事を通して、中小企業診断士のことを知らなかった方にも興味を持っていただけたら嬉しいですし、受けるかどうか迷っていた方の後押しになることができたら幸いです。

また、一次試験合格後に二次に進むか養成課程に進むかという点についても、両者の優劣は付け難く、どちらにもメリットデメリットはあると思うので、ご自身のライフスタイルなどに合わせた道を選択されることをおすすめします。

次回は私の実体験をもとにしたおすすめの受験スケジュールを記事にしたいと思います。

そちらも読んでいただけると幸いです。

ではまた。

【完全攻略】現役講師が教える二次筆記試験に”受かる”答案作成プロセス【中小企業診断士/実例付き】

コメントを残す